誰もが「難民」の時代に

鷲尾和彦さんが「Station」シリーズを見せてくれたのは、昨年夏のこと。2015年ウィーン西駅で撮影されたそれらの写真をめくるうち、いつしか人の波に飲み込まれ、不思議な親近感を覚え始める自分に驚きました。

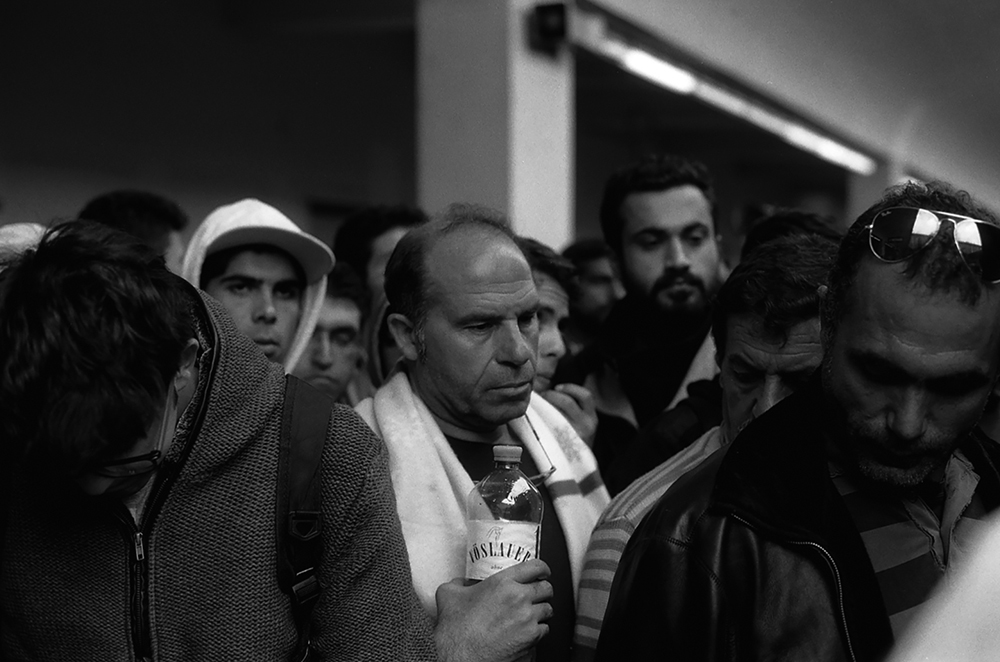

写っているのは自国を逃れてヨーロッパへと向かう人たち。ともすれば「難民」の一言で括られ、遥か遠くの存在と分類されてしまう彼らは、鷲尾さんの写真の中で表情豊かに、自らの足で立ち、生きていました。

彼らと私を隔てるものなど何もない。1人ひとりの存在を想像してみれば、世界はもっと身近で親しみのあるものになる——そう感じて出版を決め、5月の刊行を目指して準備を始めました。

入稿間近になった3月、新型コロナウイルスによるパンデミックが発生しました。

国内でも緊急事態宣言が出され外出や書店営業が自粛される中、いま新刊を出版してよいのか、出しても手にとってくれる人がいるのかわからず、苦しい日々が続きました。

そんなとき、写真集に寄せていただくようお願いしていた梨木香歩さんの原稿が届いたのです。

一枚一枚に、人生が集約されている。そして人生はまた、一枚の写真へ収斂されていく。

「人生が集約されている」と題されたそのエッセイには、これらの写真の1枚1枚が被写体である彼らの人生を集約しているとともに、写真を見る私たち自身の人生もが投影されている、と書かれていました。

それを読み、この本は決して「不要不急」ではない。見えないウイルスの恐怖に怯え、世界の誰もが「難民」のようにさまよっているいまだからこそ、多くの人に見てほしい作品なのだと改めて思い直すことができました。

「移動」が制限されるパンデミックの最中にある私たちに、これらの写真はどのように写るでしょうか。

国籍も人種も育ってきた環境も違う人たちの人生に思いを馳せ、自分の人生を重ね合わせる——そんな静かな時間を、この本を通して持っていただけたら幸いです。

高松夕佳(夕書房)

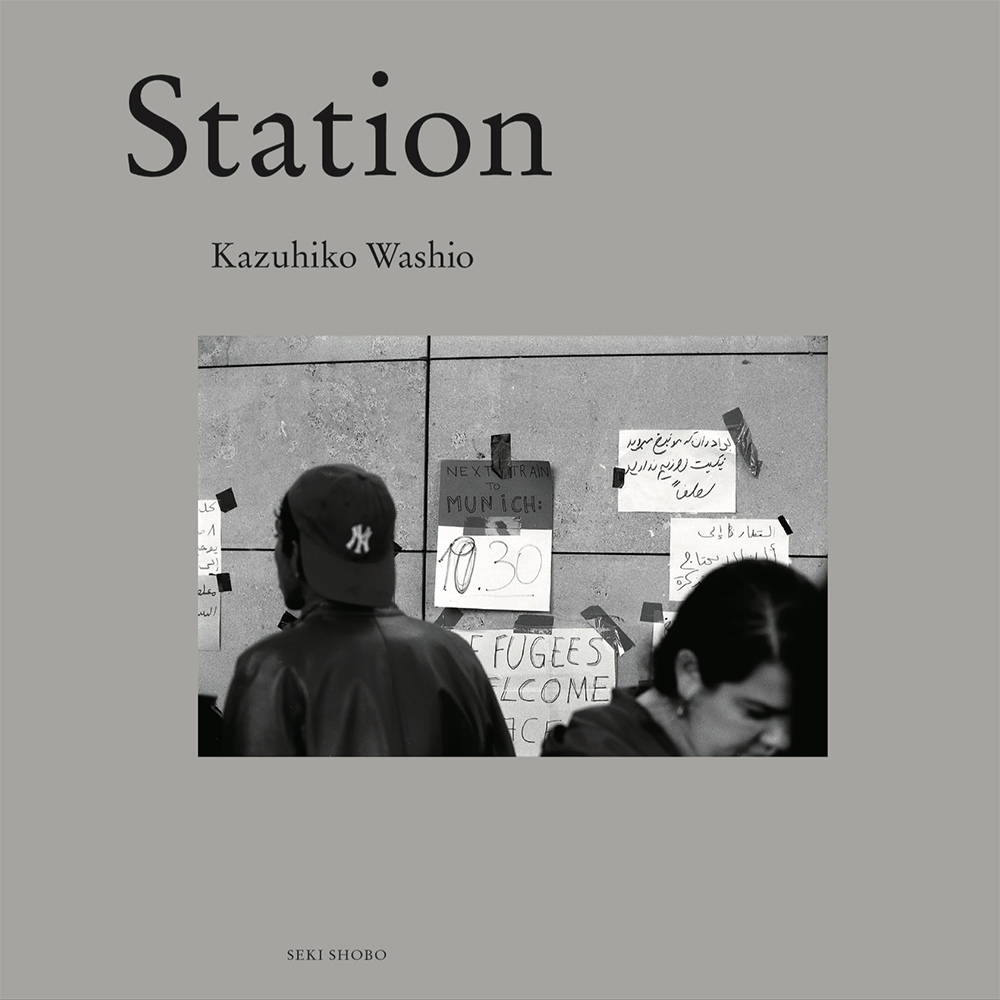

鷲尾和彦 写真集『Station』

誰もがさまよう「難民」の時代に

1枚1枚に、人生が集約されている。

そして人生はまた、1枚の写真へ収斂されていく。——梨木香歩

「2015年9月9日、オーストリア・ウィーン西駅。欧州から日本への帰途にあった私は、空港へ向かうバスに乗り換えるために降りた駅のホームで、あふれんばかりに押し寄せる人の波に突如としてのみ込まれた」

多様な人々が行き交う駅のホームでの3時間が写し出す風景に、いま私たちは何を見るのか。自らの新しい地図を描き出すためのレッスン。

写真 鷲尾和彦

寄稿 梨木香歩(作家)

デザイン 須山悠里

A4変形・上製・栞付き

ダブルトーン+カラー/88頁/英日バイリンガル

定価3,600円(税抜)/2020年7月刊

ISBN 978-4-909179-05-0 C0072

PROFILE 著者プロフィール

鷲尾和彦 Kazuhiko Washio

兵庫県生まれ。1997年より独学で写真を始める。写真集に、海外からのバックパッカーを捉えた『極東ホテル』(赤々舎、2009)、『遠い水平線 On The Horizon』(私家版、2012)、日本各地の海岸線の風景を写した『To The Sea』(赤々舎、2014)、共著に作家・池澤夏樹氏と東日本大震災発生直後から行った被災地のフィールドワークをまとめた書籍『春を恨んだりはしない』(中央公論新社)などがある。

神奈川県在住。 washiokazuhiko.com

COMMENT 推薦のことば

大竹昭子さん/文筆家

駅というのは不思議な空間だ。

ひとつところから別のところに移動するために人が集まり、来るものを待つ。さっきまで一分一秒を惜しみながら仕事をしていても、駅にたどりつけば待つしかなく、すべての人が等しく宙吊りになる。

この写真集で出会うのは、その宙吊り状態が極限に達している人々である。

どこに行くのか、なにをして生きていくのか、家族がちりぢりにならずに暮らせるのか、湧き上がってくる問いのすべてに彼らは答えをもたない。

コロナ禍にあるいま、これらの写真は以前とはまったく違って見えるのに気がつく。

答えのある生きかたに慣れすぎて、それを奪われた状態を経験したことのない自分たちのいまを重ねて見ずにはいられないのだ。

たしかに彼らは究極の宙吊り状態にあるけれど、もしかしたらこれは人間の本来の姿なのではないか。

人間たちは古代からずっとこうやって生きてきたのではないか。

そんな声がどこかからひっそりと聞こえてくるようだ。

栢木清吾さん/移民研究者・翻訳者

園田 涼さん/ピアニスト

「音楽にとって大事なことは音楽以外のすべてだ」という著名なピアニストの言葉がある。

鷲尾さんの写真を見ながら、なぜか僕はこの言葉を思い出していた。

僕の眼にとても音楽的に映る写真たち。会ったこともない、そしてこれからも会うことはないであろう人々の眼の奥に、僕は音楽を感じる。ハーモニー、ビート、メロディ、そしてまたビート....。

サヘル・ローズさん/俳優・タレント

小さな身体で大きな荷物を背負い、家族の悲しみを受け止めている。

彼等の名前は、「難民」ではない。

素晴らしい生命に溢れた「ひと」です。

彼等の居場所を奪ったのは誰?

強く向けられた瞳に中に宿る哀しみの刃

「アナタの瞳をそうさせたのはダレ?」

写真の中で彼等は生きてる。

息をして私たちを見ている。

ね、どうか目をそらさずに、彼等の瞳に隠された言葉を抱きしめてあげて。

「難民になりたい人など、いないよ」

宗田勝也さん/難民ナウ!代表

コンビニで。スーパーで。わたし自身が食にありつくためには、レジを打つ人が必要だ。

その人たちが危険に晒される可能性があることを承知しつつ、わたしは折り合いをつけている。その事実に打ちひしがれる。

目の前の命の危機に「仕方がない」と言えてしまう自分は、遠く離れた国の、見知らぬ駅を行き交う人たちにどのような言葉を用意できるだろう。いま、本書の問いかけは重く、容易でなく、そしてかけがえがない。

アナンド・バットさん/英国ダンスカンパニー「アーカシュ・オデドラ・カンパニー」プロデューサー)

Anand Bhatt (Producer, Aakash Odedra Company)

『Station』は、移民史における重要な瞬間を捉えている。私たちはいつだって、レンズを通して歴史を目撃する。鷲尾さんはオーストリアにおける歴史的瞬間に居合わせ、そこに渦巻く苦難と中東の巨大なうねりから逃れようとする人々の直感をじかに記録した。モノクロームの写真は、彼ら一人ひとりの心に潜む恐怖を際立たせている。

駅とは、どこか別の土地へと向かう人々の交差する場所だ。ここに写る移民たちにとって、ふるさとはもはや安住の地ではない。

安全でいるために故郷を捨てざるを得なかった彼らは、よりよい土地を求めて移動しており、希望の旅の途上なのだ。

鷲尾さんの写真は私たちに、世界がかくも変わってしまったことを静かに訴えかけている。

安東嵩史さん/編集者・境界文化研究者

これまで欧州で、沖縄で、アメリカとメキシコの国境で、流れる人たちやその痕跡を見てきた。

ここにも写されているような、動き、流れ、移ろう彼らの姿は、我々の近現代が「標準」としてきたものが揺れ動き流動するこの時代、彼らをその状況に追い込んだ時代の姿だ。

一握りの人間のための「標準」を固守しようとする近代国民国家の虚構が生み出した様々な不都合を背負わされながらも、流動する時代と人間の意識のダイナミクスを宿したような彼らの不屈の瞳に、個人としての全存在を主張するその声なき声に、吸い寄せられる。

コメントは順次追加予定です!

ORDER HERE ご注文はこちらへ

本書のタイトル『Station』には、「人や物が集まる場所」

ぜひ気になるお店からご購入ください。

夕書房および以下の7店舗からお求めの方には、

・ニュースレター「夕書房通信」2号(特集は「『Station』から広がる世界 写真集が誘うブックガイド」。6人の選者が関連書籍20冊を紹介する充実のリストです!)

・特製ポストカード(1枚)

をプレゼント! ぜひご利用ください。

堀部篤史さん/誠光社(京都)

植田浩平さん/PEOPLE BOOKSTORE(つくば)

他人事ではない。

つくばのオアシス、植田さんのお店。行き詰まったとき、新しい企画を思いついたとき、いつも植田さんに会いにいきます。風通しのよいお店でおしゃべりするだけで元気がもらえます。

黒田義隆さん/ON READING(名古屋)

彼、彼女らの姿を、自らと重ね合わせること。

世界の手触りを素手で感じること。

これからの未来に必要な世界へのまなざしを、この写真集は静かに教えてくれます。

高橋和也さん/SUNNY BOY BOOKS(学芸大学)

様々な人やもの、言葉、文化が交差する「駅」という場所ーーその境界線をとらえた写真集『Station』。

日々塗り重ねられていくたくさんの出会い、本の中に佇む人々の生活を思い、想像することで私が私たちに変わっていく。

東京・学芸大学で高橋さんが営むお店。小さな店内には新刊・古書、オリジナルの絵本や書籍も。さりげないけれど日常を楽しむよろこびが詰まっていて、うちの近所にあればいいのにな。

小倉快子さん/BOOKS f3(新潟)

コロナ禍にいる私たちは今までよりずっと、これらの写真を遠い世界ではなく近くにみるのではないだろうか。

駅に交差する視線を漂いながらページをめくれば、そうせざるを得ない一人ひとりの混乱や怒り、やるせなさや不安、先へのささやかな希望にいまなら気づくことができるのではないかと思う。

その気づきを大切にしたい。

新潟・沼垂地区で小倉さんがひとりで営む写真集専門店。写真展やワークショップでは地元作家も積極的に紹介、写真への愛を感じます。小倉さん撮影の写真を使ったニュースレターも素敵です。

吉川祥一郎さん/blackbird books(大阪)

たとえば環境問題などと違って、難民や戦争の問題はどうしても自分事として想像するのが難しかった。ニュースを見たり、webの記事を読んだり、新書で目を通しても、その痛みがどうしても手に届かないところがあった。ただこうして写真家の目を借りて人々の姿を正面で捉えて見ると、やはり迫ってくるものがある。

生まれ育った土地を逃れ、不安を顔に写し、新しい大陸へ移動していくことは、どういうことなのか。

現実にあることとして、確かな感触をこの手に感じ、この目に焼きつける。

大阪・緑地公園近くのマンションの1階にある吉川さんのお店。陰に隠れることもできる本棚の並びと新刊と古書、さらには展示のバランスが居心地よくて、ついいつまでもいてしまいます。

中村勇亮さん/本屋ルヌガンガ(高松)

今にも動き出そうとしている、あるいはいつでも動き出せるように身構えている宙ぶらりんな身体。期待や不安や懐疑が混じり込み、素直に感情を見せることを禁じているような顔。

ここで切り取られているのは、そういったどこか寄る辺のない人間の姿。しばしば「難民」と一括りに名付けられる人々の、生身の身体や顔は、難民であるとはどのような経験かということを、実感を伴ってありありと感じさせてくれる気がするのです。